本文转自:人民网-安徽频道

宣城市旌德县蔡家桥镇,一座拥有千年历史的古村落——朱旺村,正依托其独特的自然人文禀赋,积极探索保护与发展并重之路,以“美、文、情”三韵,缓缓铺开“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的乡村振兴新画卷。

航拍朱旺村与远处青山风貌。胡灿摄

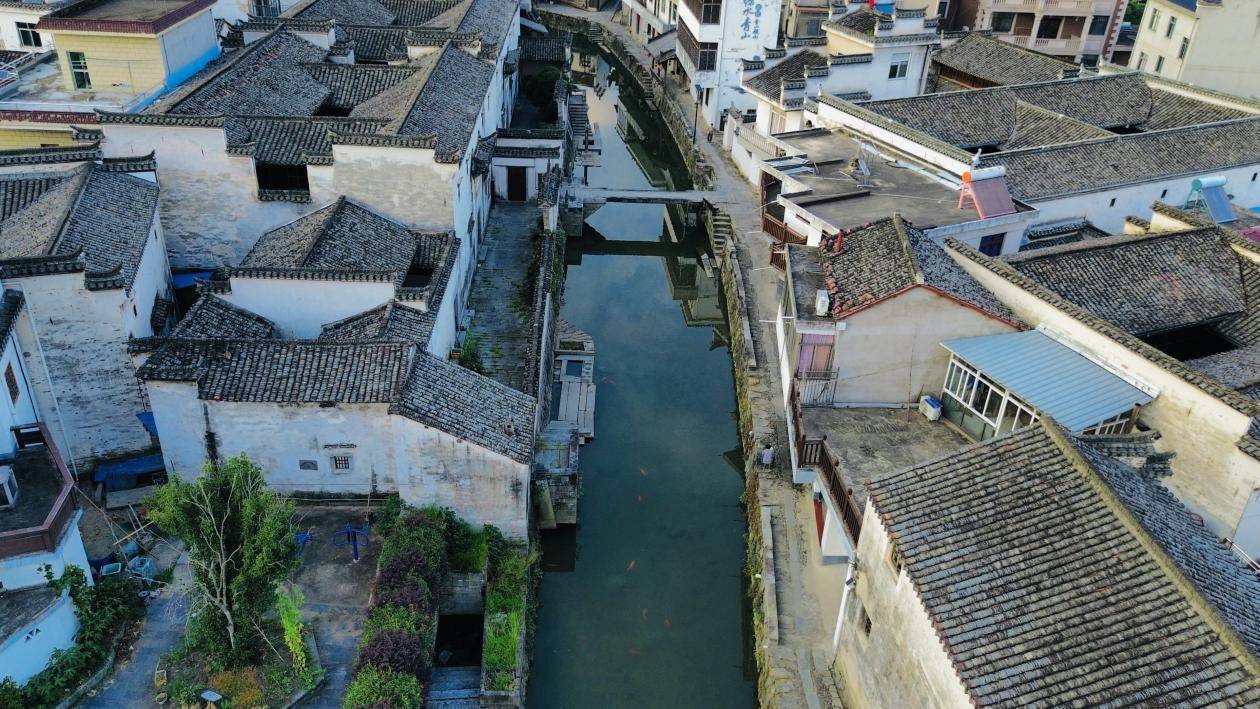

美在生态:奇观引路激活“美丽经济”

朱旺村的“美”,藏在一河、九井、十三桥的灵动布局中。朱溪河穿村而过,十三座石桥横跨两岸,河中九口水井形态各异,井水自河床涌出,澄澈如镜,与奔流河水和谐共存,形成“井水自清,河水自流”的独特生态奇观——“井水不犯河水”。这一自然与人文交融的杰作,辅以保存完好的徽派古民居群,宛如天然皖南水墨画,吸引四方游客。

朱旺村抓住这份景观优势,将其转化为发展动能,在政府的引导支持下,大力实施人居环境整治,保护水系生态,修复古桥古建,全力打造国家4A级旅游景区,让乡村旅游成为支柱产业。村民们参与文创产品、特色农产品销售等产业,在家门口吃上了“生态旅游饭”,让古村“新颜”有效转化为朱旺村的经济产值。

“井水不犯河水”景观。胡灿摄

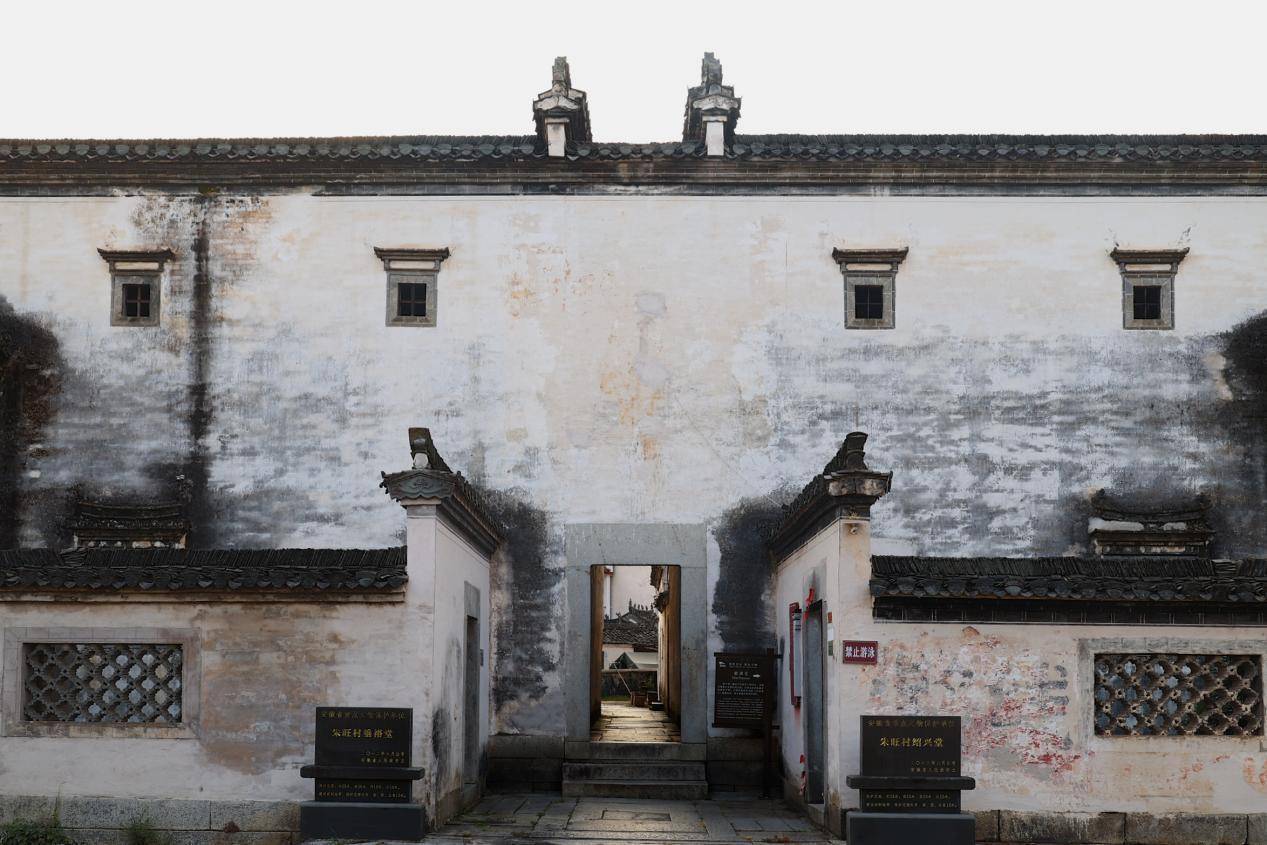

文化传承:深厚底蕴铸就“振兴之魂”

朱旺村始建于隋唐,是理学宗师朱熹后裔的重要聚居地之一,文化积淀深厚。村中徽派古建筑林立,砖木石“三雕”绝艺无声诉说着徽州建筑的精湛与“诗礼传家”的儒家传统。从四水归堂到四海客来,在这里,每一块斑驳的砖石都是历史的注脚,当游客们抚摸门环上的铜绿,触摸的不只是物质财产,更是一个家族诗书传家、崇文重教的信仰。

朱旺村深谙“保下来”是根基,“传下去”方显活力,坚持“保护优先、合理利用”原则,对古建筑进行保护性修缮和活化利用。部分古宅被改造为文化展示馆和文创空间,既保留了历史风貌,又赋予了现代功能,让沉睡的文化遗产“活”起来。不仅让游客看到古村的美,更让他们读懂古村的魂,让朱旺古村的文化“软”实力成为乡村振兴的“硬”支撑。

朱旺村的历史文物建筑。王瑾摄

情融乡里:活水润心厚植“三风”沃土

调解话语传递友爱的淳朴乡风,邻里寒暄浸润着本真民风,质朴书法绵延着代代家风,朱旺村以“情”字聚人心。朱溪河畔,“九井十三桥百姓说事点”与“两水调解室”相邻而设。村民们坐在溪畔石椅上坦诚交流,遇到难以解决的复杂问题,便移步调解室内深入沟通,化干戈为玉帛。紧邻调解点的水街商行,是村民日常离不开的经营了30余年的杂货铺,柴米油盐、日用百货一应俱全。店主夫妻俩几十年如一日服务村民,对乡亲们的需求了然于心。后巷的苏氏祖屋里,81岁的苏茂林老人经营着传统理发店。十几年前,朋友出资为他添置理发工具改善生活,并题赠“莫道桑榆晚,为霞尚满天”的书法作品。曾有游客出价千元求购这幅字,都被老人婉拒,“给多少钱都不卖,这是朋友的情义”。祖屋木门上,一副手写春联格外醒目。苏茂林老人自豪地介绍,这出自他年仅15岁的外孙女之手。

说事点涵养文明乡风、小商铺浸润淳朴民风、老手艺传承良好家风。当调解室的坦诚、商铺的互助、祖屋的守诺交织成网,朱旺村用最质朴的乡情凝聚起发展合力。乡风、民风、家风“三风”共振,用“情”用“心”为乡村振兴注入不竭暖流。

“九井十三桥百姓说事点”。王瑾摄

美在奇观,文在千年,情暖人间——这便是朱旺村,它不只是一处风景,更是一部活着的史诗,一方充满温度的家园。旌德县蔡家桥镇朱旺村,正以美、文、情“三韵”交织的独特魅力,向世界发出诚挚的邀请:来这里,看“井水自清,河水自流”的天籁人韵,品千年积淀的徽风雅迹,感受最淳朴温暖的乡情与古村新生的振兴脉动。(宋逸恬 周梦婷 冯博涵)

股票配资中心提示:文章来自网络,不代表本站观点。